【高齢者、なぜO脚になるのですか?】膝だけではなく腰や股関節も痛い!

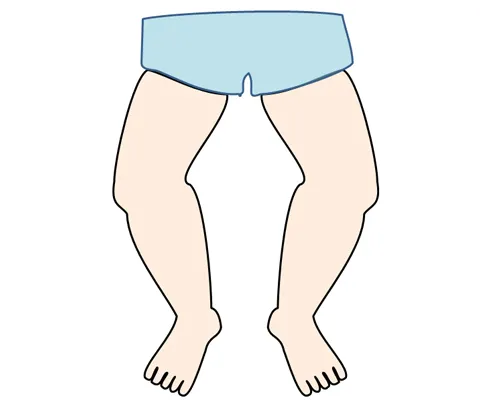

高齢者がO脚になる主な原因は、加齢に伴う関節や筋肉の変化と生活習慣によるものです。

【高齢者、O脚の原因は?】

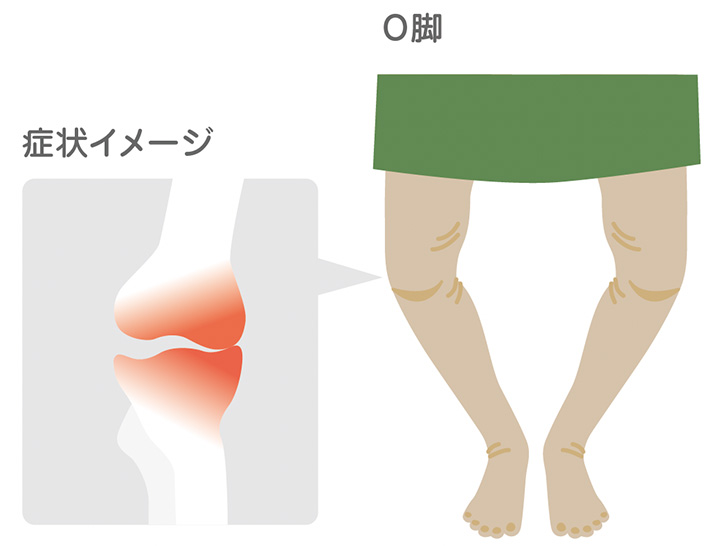

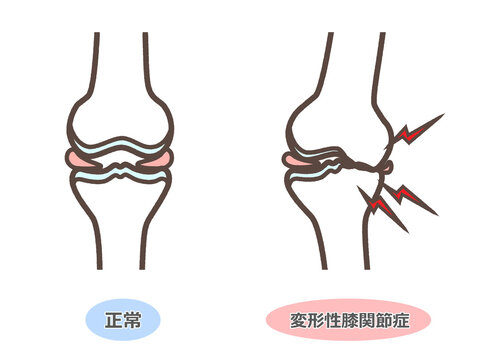

〈変形性膝関節症(OA)〉

加齢に伴い、膝関節の軟骨がすり減ることで、関節の隙間が狭くなります。

特に内側の軟骨がすり減るとO脚になります。

これが変形性膝関節症の典型的な進行パターンです。

〈筋力の低下〉

太もも(大腿四頭筋)やお尻(中殿筋)などの筋力が衰えると、膝への負担が増え、O脚が進行しやすくなります。

特に内側広筋の弱化は、膝が内側に崩れやすくなる原因になります。

〈骨の変化〉

加齢とともに骨密度が低下し、骨がもろくなることで、膝の形状が変わることがあります。

また、長年の負荷で脛骨(すねの骨)がわずかに外側に傾き、O脚を助長します。

〈靭帯や関節包のゆるみ〉

加齢とともに膝の靭帯や関節包がゆるみ、膝関節の安定性が低下すると、O脚の進行が加速します。

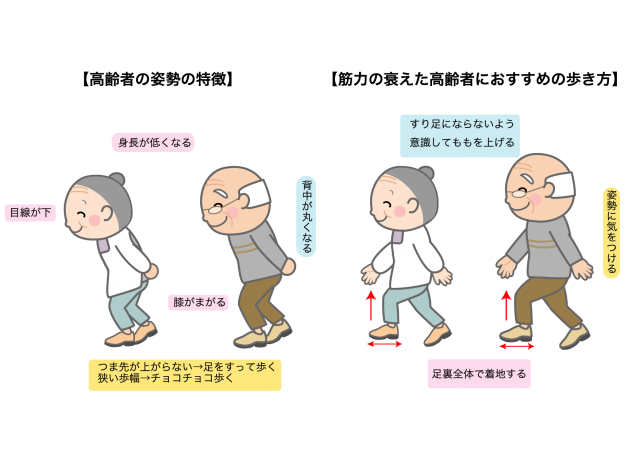

〈姿勢や歩行の影響〉

長年の姿勢や歩行の癖(例えば、ガニ股歩きや膝を外側に向けた歩き方)が関節に負担をかけ、O脚を悪化させます。

また、和式の生活(正座・あぐら)もO脚を助長する要因になります。

〈 体重増加〉

体重が増えると膝への負担が大きくなり、特に膝の内側にストレスが集中することで、軟骨のすり減りが加速し、O脚が進行します。

【高齢者、O脚の症状は?】

〈膝の痛み(特に内側)〉

O脚では、膝の内側に負担が集中するため、軟骨がすり減り、痛みが出やすくなります。

立ち上がりや歩行時に痛みが強くなることが多いです。

〈歩行時の違和感や不安定感〉

O脚が進行すると、膝関節が不安定になり、ふらつきや転びやすさを感じることがあります。

長時間歩くと膝が疲れやすく、膝の周りに重だるさを感じることも。

〈脚全体の疲れやすさ〉

特にふくらはぎが張りやすくなり、こむら返り(足がつる)を起こすことも。

O脚の影響で歩行バランスが崩れると、ふくらはぎや太ももの筋肉に負担がかかり、疲れやすくなります。

〈変形性膝関節症(OA)の進行〉

O脚が進行すると、変形性膝関節症へ移行しやすくなります。

軟骨がすり減り、炎症が起こると、膝に水がたまる(関節水腫)こともあります。

さらに進行すると、膝が完全に伸びなくなり、正座や階段の昇り降りが困難に。

〈腰痛や股関節痛〉

O脚によって体の重心バランスが崩れると、膝だけでなく腰や股関節にも負担がかかります。

これにより、慢性的な腰痛や股関節痛を引き起こすことがあります。

〈 外反母趾や足底の痛み〉

O脚の人は、体重が足の外側にかかりやすいため、足のアーチが崩れやすくなります。

その結果、外反母趾や足底筋膜炎(足の裏の痛み)が起こることもあります。

〈下半身のむくみ・冷え〉

これが進行すると、ふくらはぎがパンパンに張りやすくなったり、足がだるくて重いと感じることも。

O脚があると血流やリンパの流れが悪くなり、足のむくみや冷えが出やすくなります。

【高齢者、O脚どうすればいいの?】

〈大腿四頭筋・中殿筋のトレーニング〉

(スクワットやヒップアブダクションなど)

〈ストレッチ〉

(内転筋やハムストリングを柔軟に保つ)

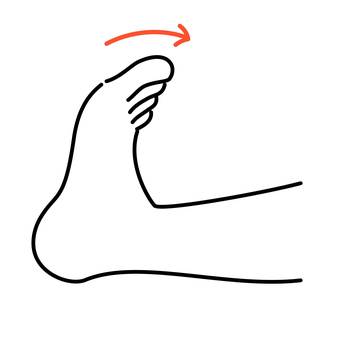

〈正しい歩き方の習慣化〉

(膝を外に向けすぎない、内側の筋肉を意識)

〈適正体重の維持〉

〈膝の負担を減らす靴やインソールの使用〉

一人ひとりの状態に応じたアプローチをすると、より改善が見込めます。

O脚は見た目の問題だけではありません。

「膝や腰の痛み」「歩行バランスの崩れ」「血流障害」など、さまざまな症状を引き起こします。

特に変形性膝関節症へ進行すると、日常生活に大きな影響が出ます。

早めの対策

「筋トレ」「ストレッチ」「整体」が重要です。

お元気ですか!?

湘南山手マッサージ治療院 髙瀬です。

横須賀市池田町で医療保険を使用した【訪問マッサージ】を行っています。

「お身体の痛みはないですか?」「お身体、動かしていますか?」「筋力低下していませんか?」

今回のブログは、【高齢者、何故O脚になるのですか?】でした。